La FémasIF et l’URPS Sages-Femmes Île-de-France ont mené fin 2024 une enquête visant à dresser un état des lieux des conditions d’exercice des sages-femmes en maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) dans la région. L’objectif de cette démarche est d’identifier les motivations, besoins et freins rencontrés par ces professionnels.

Le questionnaire a été disponible du 4 novembre au 31 décembre 2024 et a recueilli 16 réponses de sages-femmes.

Compte tenu du nombre de sages-femmes en MSP en Île-de-France, soit 152 en 2024 selon l’Assurance Maladie*, nous précisons que cet échantillon n’est pas représentatif. Cet article ne restitue donc pas un état des lieux généralisable à toutes ces personnes. Cependant, nous soutenons qu’il est tout de même instructif de relever les tendances dans les réponses obtenues des sages-femmes qui ont souhaité s’exprimer.

Profil des répondantes :

Les répondantes sont des femmes de 39 ans en moyenne, exerçant majoritairement dans les départements du 75, 92, 78 et 94. La plupart ont suivi des formations annexes, pour certaines en échographie, contraception et IVG, gynécologie ou médecine fœtale. Leurs parcours professionnels post études consistent pour la majorité à une période en hôpital suivie par un exercice libéral en ville, puis par une entrée en MSP.

Entrée en MSP :

Avant d’intégrer leur maison de santé, 69% d’entre elles disent connaître l’exercice pluriprofessionnel, sans avoir de connaissances spécifiques sur les maisons de santé. Cinq répondantes indiquent aussi faire partie de l’équipe créatrice de la MSP.

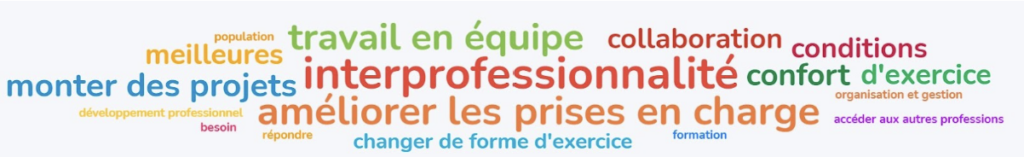

Nous apprenons que beaucoup ont choisi cette installation afin de sortir de l’exercice isolé, de pratiquer en interprofessionnel, de collaborer en équipe et de monter des projets et actions de santé. C’est aussi l’amélioration de la prise en charge des patients et de leurs conditions de travail qui comptait pour certaines.

Bien que la méconnaissance initiale des MSP soit fréquente, leur adoption témoigne d’un intérêt croissant pour cette forme d’exercice, perçue comme innovante et porteuse de sens.

Implication dans la structure :

Les répondantes exercent en moyenne 3,8 jours par semaine dans leur MSP, et 50% n’ont pas d’activité parallèle.

Elles sont en général les seules sages-femmes de la structure (les chiffres de l’Assurance Maladie montrent qu’en moyenne, les maisons de santé avec sages-femmes en comptent deux dans leur équipe*).

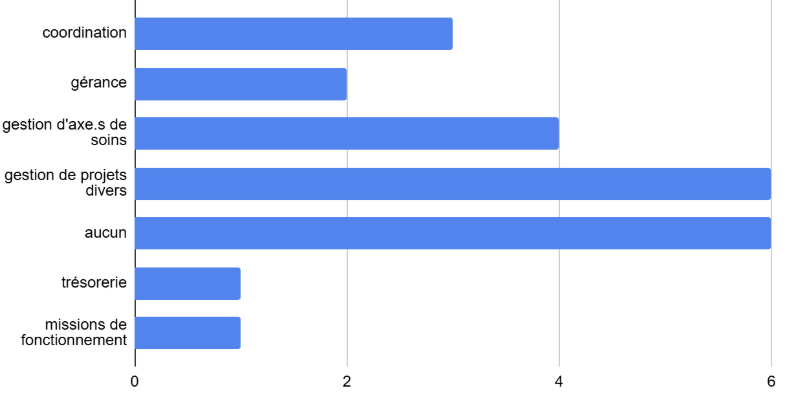

Plus de 60% ont des responsabilités dans la structure en dehors de leurs consultations, ayant donc un poste polyvalent en endossant parfois plusieurs rôles comme la gestion de projets, d’actions de santé publique, d’axes du projet de santé, ou peuvent être coordinatrices, ou gérantes.

Travail pluriprofessionnel :

À travers ces rôles, elles collaborent majoritairement avec les médecins généralistes, et occasionnellement avec des kinésithérapeutes ou autres sages-femmes de leur équipe lorsqu’il y en a. 80% disent avoir des relations fluides avec leurs collaborateurs. Celles qui disent rencontrer des conflits précisent qu’ils sont liés à des questions organisationnelles ou relationnelles.

La plupart de leurs projets de santé comprennent un axe périnatalité et/ou gynécologie. Certaines citent comme expériences réussies des projets collectifs de prévention en santé sexuelle, sur le diabète gestationnel, sur l’IVG ou sur l’optimisation du parcours de soins.

70% d’entre elles sont incluses dans des protocoles de coopération pluriprofessionnels sur des sujets très divers, et la plupart d’entre elles déclarent qu’ils sont utilisés. Enfin, 80% accueillent des stagiaires sages-femmes.

Administratif :

75% des sages-femmes répondantes reçoivent un dédommagement pour leur travail lié à la MSP (responsabilités, réunions, projets, etc.), la plupart via un partage du reliquat des financements annuels en fin d’année comptable, et occasionnellement sous la forme de réduction de charges.

Une grande partie déclare que la gestion, coordination et gouvernance en place leur conviennent. Cependant, certaines disent vouloir s’y impliquer davantage sans qu’on leur laisse l’occasion de le faire.

Avantages perçus :

L’exercice en MSP convient à toutes les répondantes, puisqu’elles comptent toutes rester en MSP dans le futur pour des raisons liées à la cohésion d’équipe, la fluidification des prises en charge, à leur motivation globale, au réseau de professionnels disponible, à la baisse des charges, etc.

“C’est la forme d’exercice la plus aboutie en libéral et qui permette la meilleure prise en charge possible pour les patients”*

“Notre métier n’est pas fait pour travailler seul. Le pluripro, c’est l’avenir. Ça donne une impulsion pour progresser individuellement et collectivement”**

Elles souhaitent pour la suite de leur poste plus s’investir dans la structure, monter des projets en périnatalité et améliorer l’accès aux soins, diversifier l’offre, intégrer d’autres sages-femmes, etc.

Freins perçus :

Un premier point semble évident à la lecture des réponses : il existe un besoin de plus de connaissance et de reconnaissance du travail des sages-femmes. Premièrement par les institutions de santé encadrant les MSP, via plus d’incitation à la présence d’une sage-femme dans l’équipe. Deuxièmement, par les autres professions de santé et par leurs collègues, en souhaitant améliorer leur valorisation de la périnatalité et de la santé féminine, ainsi que la connaissance des compétences et responsabilités des sages-femmes. Cela permettrait d’améliorer l’envie de collaboration d’autres professions avec les sages-femmes.

De plus, certaines réponses soulignent le besoin de changer la vision hiérarchique et médico-centrée du pilotage de la MSP, et de mieux répartir les responsabilités entre les professions. Il est fréquent que les organisations n’incluent pas toujours pleinement tous les membres dans les processus décisionnels. Ces situations peuvent entraîner de la frustration et pourraient freiner l’engagement à long terme.

Conclusion

Les résultats suggèrent que les MSP apparaissent comme une réponse à des besoins professionnels profonds des sages-femmes (moins d’isolement, meilleures conditions de travail) et à une recherche de sens dans leur activité, via une prise en charge centrée sur le patient et renforcée par l’interprofessionnel. Cela montre que ces structures offrent un cadre qui semble globalement adapté à ces professionnels, renforçant à la fois leur efficacité individuelle et collective.

Malgré ces avantages qui peuvent être communs à d’autres professions, des améliorations paraissent nécessaires. Les répondantes aspirent à une meilleure reconnaissance de leurs compétences et à plus d’équité dans les responsabilités, ce qui aiderait à augmenter les dynamiques interprofessionnelles incluant les sages-femmes en répondant à l’envie d’implication assez évidente.

De plus, malgré l’intégration de MSP pour l’attirance par l’exercice coordonné, nous relevons un besoin de sensibilisation et d’accompagnement pour mieux faire comprendre et intégrer ce mode d’exercice dont le fonctionnement est parfois méconnu.

Ainsi, pour consolider l’attractivité des MSP, il semble essentiel de valoriser davantage le rôle des sages-femmes, tant au sein des équipes pluriprofessionnelles qu’au niveau institutionnel, tout en encourageant des pratiques de gouvernance inclusives et collaboratives. Cela permettrait d’optimiser les bénéfices de cet exercice novateur et de garantir une satisfaction durable des professionnels comme des patients.

Bien que les résultats ne puissent pas être généralisés, ils offrent une base d’apprentissage et d’amélioration. Ils permettent d’amorcer des discussions et de soulever des problématiques importantes. Avec cette photographie, nous pouvons mettre en avant des expériences individuelles reflétant des réalités vécues par les sages-femmes en MSP en Île-de-France.

Ces résultats peuvent favoriser un échange entre les professionnels de santé au sein des MSP et peuvent encourager des réflexions sur le rôle des sages-femmes dans ces structures et sur les modalités de collaboration.

* Données 2024 basées sur les 188 MSP signataires de l’ACI – information relative aux professionnels associés ou assurant des vacations dans les MSP.

** Extraits des réponses de l’enquête.